"El cadete Borbón tenía en su haber en el momento del extraño «accidente» (29 de marzo de 1956) nada menos que seis meses de instrucción militar intensiva (de septiembre de 1955 a marzo de 1956) y otros seis meses previos de instrucción premilitar (de enero a junio de 1955). A lo largo de los dos primeros trimestres de su estancia en la Academia General Militar de Zaragoza recibió, como todos y cada uno de los cadetes de 1.º curso, una metódica instrucción de tiro con toda clase de armas portátiles (pistola, mosquetón, granada de mano, subfusil automático, fusil ametrallador...) con el fin de estar en condiciones de prestar servicio de guardia de honor en la Academia, una actividad tradicional de gran prestigio y solemnidad dentro de las obligaciones docentes en el primer centro de enseñanza militar de España.

Juan Carlos de Borbón conocía pues, en la Semana Santa de 1956, el uso y manejo de cualquier arma portátil del Ejército español y por lo tanto, con más seguridad, el de una sencilla y pequeña pistola semiautomática como la STAR de 6,35 mm (o calibre 22, en su caso concreto), en cuya posesión estaba, según todos los indicios, desde el verano de 1955. ¿Cómo se le pudo disparar entonces esa pequeña pistola, apuntando además a la cabeza de su hermano Alfonso, si además, previamente, tuvo que cargarla (introducir el cargador con los cartuchos en la empuñadura del arma), después montarla (empujar el carro hacia atrás y luego hacia delante, para que un cartucho entrara desde el cargador a la 90 recámara), a continuación, desactivar el seguro de disparo con el que estaba dotada, y finalmente, presionar con fuerza el disparador o gatillo (venciendo las dos resistencias sucesivas que presenta, claramente diferenciadas) para que entrara en fuego?" (Coronel Martínez Inglés, El rey que no amaba a los elefantes)

El coronel en la reserva Martínez Inglés lleva años denunciando los desmanes del rey Juan Carlos I de España, su complicidad con el genocida Francisco Franco y su régimen y su falta de escrúpulos para conseguir sus fines, fueran estos económicos, sexuales o relativos a su deseo de ser rey de España.

Recientemente, tras haber abdicado Juan Carlos I en su hijo Felipe, el coronel, autor de varios libros sobre el peligroso personaje que sucedió a Franco en la jefatura del estado español, ha denunciado al Borbón por asesinar a su hermano pequeño, un crimen que el régimen franquista y la Casa Real ocultaron y censuraron durante años y años para evitar, en primer lugar, que los españoles conocieran la verdadera calaña de su príncipe o rey y, en segundo lugar, para permitir que los deseos de Franco, un sucesor que garantizara las leyes del Movimiento Nacional Fascista (expresadas en la Constitución del 78), por encima tanto de la continuidad de la legitima República Española, último régimen democrático de nuestro país desde 1936, como del propio heredero al trono y enemigo de Franco, Juan de Borbón, padre de Juan Carlos, por al que su hijo no dudo en pisotear (¿quizás le hubiera pegado un tiro también como a su hermano si hubiera tenido que hacerlo?) para convertirse en una figura impune y todopoderosa en España, para poder hacer y deshacer a su antojo con el dinero público, y satisfacer sus viciosos caprichos con total impunidad.

En todo caso, como decía el sabio Robespierre, ser rey es un delito en sí mismo, contrario a toda democracia que, como es evidente, se basa en la igualdad, la fraternidad y, en consecuencia, la libertad. Sin embargo, además de la propia esencia criminal de los reyes, algunos han ido aumentando su curriculum a lo largo de su vida, como es el caso de Juan Carlos de Borbón, cuya vida y desmanes describe el coronel Martinez Inglés en su libro "El rey que no amaba a los elefantes, Vida y caida de Juan Carlos I, el último Borbón", que se puede leer al completo y descargar en el link anterior, y del que compartimos su capítulo 2, donde se describe el asesinato de Alfonso de Borbón por su hermano mayor, futuro rey de España:

Capítulo

2 Borbón mata a Borbón

|

| Recordatorio de la muerte de Alfonso de Borbón: de su asesino nadie quiso recordar nada |

"29

de marzo de 1956: el cadete Borbón, 18 años de edad, con seis meses

de instrucción militar y experto en toda clase de armas de fuego,

mata de un disparo en la cabeza a su hermano Alfonso. ¿Accidente,

homicidio por imprudencia o fratricidio premeditado? –Un manto de

silencio cubre el trágico

suceso. Nadie investiga nada. Ningún juez puede pronunciarse. –El

conde de Barcelona al presunto homicida: «Júrame que no lo has

hecho a propósito.» Don Jaime, jefe de la Casa de Borbón: «No

puedo aceptar que sea rey de España quien no ha sabido aceptar sus

responsabilidades.» – Cincuenta años después, del estudio

pormenorizado de los hechos se desprende que la muerte del infante

Alfonso pudo ser intencionada.

El

sábado 24 de marzo de 1956, con seis meses de academia militar sobre

sus espaldas y convertido ya en un veterano cadete de la Academia

General Militar de Zaragoza, experto en toda clase de armas

portátiles, magnífico jinete y buen deportista, emprende Juan

Carlos viaje hacia Estoril (vía Madrid) para pasar las vacaciones de

Semana Santa con sus padres y hermanos. En la capital de la nación

recoge a su hermano Alfonso y ambos suben al Lusitania Express de esa

misma noche, para llegar cuanto antes a la casa paterna. Juanito, que

en el mes de enero cumplió 18 años, va rutilante con su impecable

uniforme militar.

Alfonso,

con sus 14 primaveras, alumno de bachillerato en el colegio Santa

María de los Rosales, quiere iniciar el próximo año su preparación

para el ingreso en la Academia Naval Militar de Marín con la total

complacencia de su padre, que ansía verlo pronto vistiendo el

tradicional terno de tan prestigioso centro militar de la Armada

Española. Los dos hermanos tienen previsto permanecer en Estoril

hasta primeros de abril, en que regresaran a sus respectivos

quehaceres escolares. Alfonso, El Senequita (según el cariñoso

sobrenombre con el que le conocen desde hace años sus familiares más

allegados, que aprecian en él cualidades nada comunes de

inteligencia, intuición, perseverancia, simpatía y afán de

trabajo), tiene comprometida sus asistencia, durante la corta

estancia en la casa paterna, al torneo infantil de golf (el Taça

Visconde Pereira de Machado) que anualmente organiza el Club de Golf

de Estoril.

|

| El rey Juan Carlos tampoco dudó en pasar por encima de su padre |

El

29 de marzo, Jueves Santo, ambos hermanos asisten con sus padres y

hermanas a una misa matutina en la iglesia de San Antonio de Estoril

y todos juntos regresan a casa. Después del almuerzo, la familia en

pleno acompaña a Alfonso, a la sazón gran jugador de golf gracias a

las clases recibidas de su padre. Asimismo, éste le ha imbuido,

desde muy pequeño, una gran afición por las cosas del mar, al ya

citado Club de Golf donde el infante gana sin excesivos problemas la

semifinal del torneo ante la euforia de los suyos, que ya lo ven como

triunfador absoluto en la final a disputar el Sábado de Gloria.

Pero, cosas del destino, el inteligente muchacho (que según muchas

voces autorizadas del entorno de don Juan en Estoril era ya entonces

el preferido de su padre para sucederle, si el ya iniciado

distanciamiento con su hijo mayor, cada vez más cerca del

franquismo, no paraba de aumentar) nunca acudiría a tan deseada

prueba

deportiva.

Sobre

las ocho de la tarde, el ambiente se presenta muy relajado en Villa

Giralda después de que los condes de Barcelona y sus hijos

regresaran de los oficios de Jueves Santo, que han tenido lugar a las

seis en la recoleta iglesia de San Antonio, situada pocos metros de

su casa y de las bravas y límpidas aguas del océano Atlántico. La

condesa habla de sus cosas con unas amigas, en el salón de la casa,

asuntos triviales, y muy cerca de ella, en su despacho, don Juan lee

hasta la hora de la cena. De repente, una atronadora detonación

procedente del piso superior, donde se encuentra la habitación del

infante Alfonso y adonde se han retirado escasos minutos antes los

dos hermanos, resuena en toda la casa

como

un trallazo, seguida en pocos segundos por unos desaforados gritos de

Juan Carlos llamando a su padre. Dª María de las Mercedes sale

despavorida del salón, al tiempo que su marido, alarmado, corre

escaleras arriba.

La

escena que se encuentra el conde de Barcelona al entrar en la

habitación de su hijo Alfonso es sobrecogedora y ya no se la podrá

quitar jamás de su mente mientras viva. El infante más joven yace

en el suelo, con la cabeza destrozada por un disparo y rodeado de un

gran charco de sangre. A su lado, de pie, hermético, en silencio,

como ausente, con sus ojos fijos en algún punto del suel cercano a

la cabeza de su hermano, su otro hijo, el cadete que siguiendo las

directrices de Franco se había convertido ya en un militar de

carrera, mantiene todavía en su mano derecha la pequeña pistola de

6,35 mm que él desgraciadamente ya conoce, y de la que acaba de

salir la bala asesina.

Desesperado,

don Juan trata de reanimar a su hijo, pero todo es inútil pues a los

pocos segundos éste muere en sus brazos. Agarra entonces con fuerza

una bandera de España que cuelga de la pared de la habitación y

cubre con ella el amado cuerpo, sin vida, del hijo en quien «tenía

puestas todas sus complacencias». A continuación, se vuelve con

rabia contenida hacia su hijo Juan Carlos, le hace inclinarse sobre

el cadáver cubierto con la enseña nacional, y con voz fuerte y

solemne le exige:

—Júrame

que no lo has hecho a propósito.

El

médico de la familia, el doctor Joaquín Abreu Loureiro, llega a

Villa Giralda a los pocos minutos, pero apenas puede hacer otra cosa

que certificar la defunción del desgraciado infante. El conde de

Barcelona, desolado, fuera de sí, agresivo contra su hijo mayor, le

hace salir de la habitación de su hermano muerto y le dice con

firmeza que debe regresar cuanto antes a la Academia Militar de

Zaragoza. Llama por teléfono al duque de la Torre, al que en pocas

palabras pone en antecedentes de la tragedia familiar. Éste, a su

vez, se la comunicará enseguida a Franco, que ordena secreto

absoluto sobre la misma y la publicación urgente, por la Embajada

española en Lisboa, de una nota oficial que, desvirtuando

convenientemente lo sucedido, lo acomode todo a las necesidades

políticas del momento.

La

nota de la Embajada, publicada por todos los medios de comunicación

portugueses en la mañana del día 30 de marzo de 1956, dirá lo

siguiente: Mientras su Alteza el infante D. Alfonso limpiaba un

revólver en la tarde del día de ayer con su hermano, se disparó un

tiro que le alcanzó en la frente y le mató en pocos minutos. El

accidente se produjo a las 20:30 horas, después de que el infante

volviera del servicio religioso de Jueves Santo, en el transcurso del

cual recibió la santa comunión.

También

ordenó Franco que se hicieran los oportunos trámites con el

Gobierno portugués para que un espeso manto de silencio cubriera la

sorprendente muerte de D. Alfonso, no se promoviera por su parte

ninguna investigación policial o judicial al respecto, y su versión

oficial se acoplara lo máximo posible a la del Gobierno español,

expresada en la nota difundida por su Legación en Lisboa. Como le

soltaría con total desparpajo el dictador español a una alta

personalidad del entorno político del conde de Barcelona, escasos

días después de la trágica muerte del infante:

—A

la gente no le gustan los príncipes con mala suerte.

Cínica

sentencia que, dos años después, ampliaría al explicar por qué no

quería que se hablara de Alfonso en la prensa:

—El

recuerdo puede arrojar sobre su hermano sombras por el accidente y en

las gentes simplistas evocar la mala suerte de una familia, cuando a

los pueblos les agrada la buena estrella de sus príncipes.

La

muerte de Alfonso, El Senequita, según la prensa internacional

independiente de la época (en España, por supuesto, sólo correría

la versión oficial franquista), los comentarios de algunos amigos y

confidentes de los dos hermanos, las manifestaciones del entorno

familiar de Villa Giralda, y las revelaciones que luego hizo, en sus

Memorias, Dª María de las Mercedes, condesa de Barcelona,

ocurrió

de la siguiente manera:

|

| El rey jurando defender el franquismo |

Hablamos

de un arma corta que, según todos los indicios, le había regalado

el verano anterior el conde de los Andes, Jefe de la Casa de su

padre, con motivo de su ingreso en la Academia General Militar. Se

ha especulado (en alguna de las escasas publicaciones que a lo largo

de los años, aunque muy someramente, han estudiado este lamentable

hecho) con que la dichosa pistolita se la había regalado al flamante

cadete Juanito el mismísimo Franco, cuando acudió a visitarle muy

pocos días después de su ingreso en el ya citado centro de

enseñanza castrense; supuesto éste que no resiste el más mínimo

análisis objetivo y profesional. Franco, todos los españoles lo

sabemos de sobra a estas alturas, siempre fue un sanguinario dictador

y un autoritario militar que manejó este país durante años como si

fuera un cuartel o su cortijo particular, pero nunca dio muestras de

ser un necio o un loco. Y de esas ingratas deficiencias mentales

hubiera hecho extraordinario alarde si se le hubiera ocurrido la

peregrina idea de regalar una pistola a un inmaduro muchacho de 17

años que se iba a la Academia Militar de Zaragoza a aprender el duro

oficio de las armas, y al que, salvo error u omisión del inexperto

joven, le tenía reservado un esplendoroso destino; y encima sin

decirle nada al padre de la criatura...

No

conviene olvidar al respecto que Franco, además de autócrata y

asesino en serie (que lo era) seguía siendo un militar profesional,

y muy pocos militares, por no decir ninguno, cometería la enorme

estupidez de regalar una pistola a su hijo, a un amigo de su hijo, a

un sobrino, a un amigo de su sobrino..., o al vecino del quinto, y

ello por importante que fuera el motivo de la dádiva. Los

profesionales de la milicia (en casa del herrero, cuchillo de palo)

tenemos verdadero respeto (por no decir miedo, que suena muy mal en

un militar) por las armas de fuego y, en particular, por las

pistolas, porque las manejamos a diario, porque conocemos sus efectos

y porque el que más y el que menos (todos los que hemos estado en

una guerra, desde luego) ha visto a algún compañero, subordinado,

superior, amigo o soldado a sus órdenes, morir o sufrir graves

secuelas por culpa de alguno de estos pequeños y maquiavélicos

artefactos; y no precisamente por accidente, que no suelen suceder si

los que las manejan son auténticos profesionales.

Por

todo lo anteriormente expuesto, es muy poco probable, por no decir

imposible, que la pistola que el joven Juanito se llevó a Estoril,

desde Zaragoza, en la Semana Santa de 1956, y con la que «ultimó»

a su hermano Alfonso, le fuese regalada por el dictador y protector

suyo, don Francisco Franco Bahamonde; y que casi con toda seguridad

debió ser el conde de los Andes (como ha sido recogido por algunos

autores) el que, demostrando con ello una irresponsabilidad

manifiesta, pusiera en manos del hijo mayor del conde de Barcelona el

arma que, meses más tarde, acabaría con la vida de su hermano

pequeño.

Pues

bien, sabiendo ya que de quién era la pistola (con toda

probabilidad, como digo, una pistola semiautomática marca STAR,

calibre 6,35 mm) que iba a desencadenar la tragedia en casa de los

Borbón en Estoril y quien previsiblemente la compró y regaló,

sigamos con el sucinto relato de los hechos.

Los

dos infantes, aburridos y con muchas horas libres al día, parece ser

que se dedicaron con ella, en las jornadas anteriores al Jueves

Santo, a practicar una y otra vez el tiro al blanco, a las farolas de

los alrededores, y a todo aquello que se les pusiera por delante.

Este irresponsable proceder resulta totalmente increíble en dos

jóvenes de 18 y 14 años (el primero caballero cadete de la Academia

General Militar, con instrucción militar muy adelantada y experto en

armas portátiles), en teoría con una educación y una formación

humana y social muy elevadas debido a su rango, y que se encontraban

de vacaciones en la casa de sus padres a los que debían respeto y

obediencia... Increíble pero auténtico. Su propia madre, María de

las Mercedes, lo recoge así en sus Memorias:

El

día anterior [28 de marzo, Miércoles Santo] los chicos habían

estado divirtiéndose con el arma disparando a las farolas. Por ello,

don Juan les había prohibido jugar con la pistola. Mientras

esperaban el servicio religioso de la tarde, los dos muchachos se

aburrían y decidieron subir a jugar otra vez con ella. Se estaban

preparando para tirar contra una diana cuando el arma se disparó,

poco después de las ocho de la tarde. O sea que los muchachos, según

su madre, se habían dedicado a pegar tiros por la calle con el arma

de fuego propiedad de Juan Carlos (por lo menos, el día anterior de

la tragedia). Después, a pesar de que su padre la había requisado y

guardado bajo llave en un secreter, el Jueves Santo por la tarde,

luego de conseguir de su madre que les abriera el mismo y les

entregara de nuevo la pistola, subieron a la habitación de Alfonso a

practicar el tiro al blanco. ¡Demencial, pero cierto!

Lo

que ocurrió allí dentro, en la habitación del Senequita, nadie lo

sabe con certeza absoluta (a excepción del hoy todavía rey de

España, que desde el preciso momento en el que le descerrajó un

tiro a su hermano Alfonso se ha callado como si realmente el muerto

fuera él), pero he aquí que nos podemos aproximar mucho a la

realidad de los hechos después de estudiar y analizar

convenientemente todas las informaciones (no hay muchas, pero sí

sabrosas) que la prensa internacional independiente publicó en su

día. Por ellas sabemos (en contra de la angelical versión oficial

del Régimen franquista, aireada en la escueta nota de la Embajada

española en Lisboa de 30 de marzo de 1956) que fue precisamente Juan

Carlos quien apretó el disparador (vulgo gatillo) de la pistola que

acabó con la vida de su hermano menor. Ni él, ni su padre, don

Juan, negaron nunca las informaciones periodísticas posteriores al

hecho que enseguida pusieron en cuarentena la información oficial

que hacía referencia a un supuesto accidente fortuito, cuando

Alfonso limpiaba una pistola en presencia de su hermano. Lo que sí

se ha especulado mucho es sobre el «cómo» se produjo el disparo,

el «por qué» del mismo y cuáles fueron las circunstancias en que

se produjo tamaña tragedia familiar. Fue protagonizada, no conviene

olvidarlo, por un hombre ya «hecho y derecho» como Juan Carlos de

Borbón, con 18 años cumplidos en enero, militar profesional con más

de seis meses de instrucción castrense intensiva en su haber (más

otros seis de formación premilitar), y que tuvo como víctima a un

adolescente de 14 años, inteligente, muy despierto, nada alocado,

que había dado hasta ese momento muestras sobradas de

responsabilidad y cordura. Por supuesto que en las líneas que siguen

voy a contestar a todos esos interrogantes, y a alguno más, después

de haber dedicado mucho tiempo a estudiar, analizar y clarificar con

todo detalle lo sucedido en Villa Giralda aquel tremendo Jueves Santo

de 1956; sirviendo así al lector de hoy y, por supuesto, al de años

venideros, la verdad objetiva, histórica, no manipulada por nadie,

que se desprende de todos esas investigaciones.

Pero

todo a su debido tiempo.

Conviene

acabar primero con el relato de aquel desgraciado hecho y después,

sin prisas, sin demagogia, sin autocensura, buscando por encima de

todas las cosas la auténtica verdad, entrar a valorarlo debidamente

en todas sus vertientes. Sacaré las conclusiones pertinentes,

apoyándome, para ello, en mi larga experiencia como historiador

militar (sin bozal orgánico de ninguna clase y con una cierta

credibilidad social después de muchos años de aguantar a pie firme

los duros arrebatos del poder de turno) y en mi extenso curriculum

profesional como militar de Estado Mayor.

Nos

habíamos quedado en el momento en el que el doctor Loureiro acude

presuroso a Villa Giralda, como respuesta al urgente llamamiento del

conde de Barcelona. El médico no puede hacer nada, ya que el infante

Alfonso ha fallecido minutos antes. La bala, disparada a bocajarro,

le ha entrado por la nariz y le ha destrozado el cerebro. Certificará

su defunción, obviamente, pero nadie jamás verá nunca ese

certificado de la muerte del hijo menor de don Juan de Borbón.

Pese

a la normativa legal imperante en todos los países civilizados del

mundo ante un asunto de esa naturaleza, la Policía Judicial no

acudirá al domicilio del pretendiente a la Corona de España (que

acaba de perder a su hijo más amado en unas sorprendentes y extrañas

circunstancias) a levantar el oportuno atestado y buscar pruebas que

aclaren lo sucedido; ni tampoco ningún juez, algo increíble en un

moderno Estado europeo aunque estemos hablando del Portugal de 1956

víctima de una feroz dictadura, se personará asimismo en Villa

Giralda para proceder al levantamiento del cadáver y ordenar el

inicio de las oportunas indagaciones. Nadie investigará

absolutamente nada, por lo tanto, en una muerte violenta por arma de

fuego disparada a escasos centímetros de la cabeza de la víctima

por su propio hermano. Ambos, presunto homicida y víctima, son

infantes de la Casa de Borbón y herederos de los supuestos derechos

dinásticos de su padre, el conde de Barcelona.

Un

espeso manto de silencio caerá como una losa de granito sobre la

habitación de la parte alta de la casa en la que el inteligente

Senequita reposa inerte bajo la bandera de su país al que,

incomprensiblemente, no podrá regresar durante muchos años,

concretamente hasta 1992, y no precisamente por impedimentos del

Régimen franquista que, como todos sabemos, desapareció

oficialmente en 1975, sino por la negativa de su propio hermano Juan

Carlos.

Éste,

desde que subió al trono el 22 de noviembre de ese mismo año,

pareció olvidarse para siempre de su desgraciado compañero de

«juegos de guerra» en el Estoril de 1956 y, finalmente, sólo

accedió a trasladar sus restos a España cuando su padre, enfermo

terminal de cáncer, se lo pidió in extremis como un último deseo

aún no cumplido

Hasta

el cuerpo del delito, el arma causante de la tragedia, la pequeña

pistola semiautomática de 6,35 mm propiedad del cadete Juanito que,

de forma inexplicable, había sido cargada, montada, desactivada de

sus mecanismos de seguridad, apuntada y por fin disparada contra el

infante D. Alfonso a pocos centímetros de su cabeza..., desaparecerá

muy pronto, escasas horas después. Fue arrojada al mar por el propio

padre de Juan Carlos que, según comentaría tiempo después,

«ansiaba perderla de vista cuanto antes»; con lo que se hurtaba así

una prueba preciosa para cualquier posterior investigación policial

o judicial.

Don

Alfonso recibió sepultura en el cementerio de Cascais el sábado 31

de marzo de 1956. El funeral fue oficiado por el nuncio papal en

Portugal y a él asistió un nutrido grupo de monárquicos españoles

y otro, sensiblemente menor, de personalidades adscritas a diversas

casas reales europeas. El Gobierno portugués estuvo representado por

el presidente de la República, y por parte española la

representación institucional fue mucho más modesta, al acudir al

luctuoso acto el ministro plenipotenciario de la Embajada española,

ya que el embajador, el orondo Nicolás Franco, hermano mayor del

dictador, se encontraba en cama reponiéndose de un accidente de

tráfico. Francisco Franco, no obstante, envió un mensaje de

condolencia a la familia del fallecido infante.84 Juan Carlos asistió

al entierro de su hermano y al funeral vestido con el uniforme de

caballero cadete de 1.º curso de la AGM de Zaragoza, con cara de

circunstancias y aspecto distraído. Sin duda la procesión iba por

dentro, pero no dio especiales muestras de desolación y tristeza

durante el desarrollo de ambas ceremonias. Aparecía ausente y como

con ganas de que todo terminara cuanto antes. Su padre, abatido,

destrozado, perplejo todavía por todo lo que había tenido que vivir

durante las últimas 48 horas, aguantó el tipo y contestó a todos

los saludos y condolencias con gentileza y dignidad.

El

duque de la Torre, general Martínez Campos, acompañado por su

ayudante (el después tristemente célebre general Armada),

respondiendo puntual a la angustiosa llamada de don Juan y tras la

preceptiva autorización de Franco, se había plantado en Estoril a

bordo de un avión militar DC-3 pilotado por el comandante García

Conde. Sin pérdida de tiempo, recién acabadas las ceremonias

mortuorias, metieron al cariacontecido Juanito en él y se lo

llevaron directamente a Zaragoza, donde escasos días después

iniciaría su tercer trimestre académico. Según algunos de sus

compañeros, se encontraba en una acendrada soledad, con claros

síntomas de introspección, con cara de pocos amigos, huraño y

huidizo.

Sin

embargo, estos claros síntomas de depresión y tristeza cederían

pronto y pasadas muy pocas semanas, en contra totalmente de algunos

rumores infundados que empezaron a correr por los mentideros

políticos madrileños y que ponían en labios del único hijo varón

vivo del conde Barcelona unas intenciones nada claras de evadirse del

mundo e ingresar en un monasterio, reaccionaría con inusitada

firmeza. Lo hizo en un sentido totalmente opuesto a esos rumores,

dedicándose con furia todos los sábados (sabadetes), domingos y

fiestas de guardar a la más pura y descabalada dolce vita, a salir

con chicas (cuantas más, mejor), a frecuentar toda clase de mujeres

ya maduritas que sus compañeros de francachela le ponían en bandeja

(muchas de las cuales provenían del entorno del notario y amigo de

barra de Juanito, el señor García Trevijano, que tenía establecido

su «cuartel general» en el Gran Hotel zaragozano), a beber en

demasía por cafeterías, tascas y salas de fiesta de la «movida

cadeteril maña» y, en definitiva, a tratar de olvidar todo lo

ocurrido semanas atrás en el exilio dorado de sus padres en Estoril.

Fue una amnesia buscada que, parece ser, conseguiría pronto, en todo

caso antes del verano de ese mismo año, 1956, en el que, dando

claras muestras de una recuperación asombrosa y con sus genes

borbónicos pidiendo guerra, se dedicaría en cuerpo (sobre todo) y

alma a disfrutar de lo lindo con su íntima amiga Olghina de

Robilant.

La

muerte de su hijo afligiría profundamente a la condesa de Barcelona,

Dª María de las Mercedes, que caería en una profunda depresión y

tendría que ser internada bastante tiempo en una clínica alemana.

En todo momento tendría a su lado a Amalín López Dóriga, viuda de

Ybarra, que sería su paño de lágrimas hasta su muerte. Parece ser

que el sentimiento de culpa al haber sido ella en persona quien

entregara la pistola a sus hijos, el día de autos, afectó

profundamente el alma de Dª María, que ya nunca dejó de recordar

la infausta fecha como la más desgraciada de su vida. También

afectaría la tragedia familiar a la hermana de Juan Carlos, la

infanta Margarita, que saldría ese mismo mes de abril hacia Madrid

para estudiar puericultura y ya no regresaría hasta tres años

después. Asimismo, abandonó Villa Giralda, ya para siempre, el aya

de los infantes durante muchos años, la suiza Anne Diky, que había

entrado en la casa cuando nació Alfonso.

La

trágica desaparición de su segundo hijo varón afectaría también

profundamente a don Juan, tanto en lo personal como en lo político.

En lo primero, acusaría la tragedia hasta extremos increíbles,

iniciando muy pronto una huida hacia adelante, una huida en realidad

de sí mismo y de su entorno familiar más cercano que lo llevaría a

poner tierra por medio, a emprender largos cruceros por todo el

mundo, primero a bordo de su yate Saltillo y más tarde, en su nuevo

barco, el Giralda. Lo hizo olvidándose de todo y de todos. En sus

largos periplos ambos barcos llevarían siempre sus bodegas bien

repletas de bebidas alcohólicas, preferentemente ginebra, de la que

se aprovisionarían muchas veces en las plazas españolas de Ceuta y

Melilla a su paso por el Estrecho. Todavía se acordaban en 86 la

Comandancia General de Melilla, a mediados de los años 80 (época en

la que este modesto historiador militar estuvo destinado en el Estado

Mayor de esa ciudad española del norte de África), de las repetidas

escalas del yate del conde de Barcelona en el puerto de la ciudad,

allá por los años 60 y 70, ante las cuales el comandante militar de

la plaza debía reaccionar con presteza enviando a bordo unas cuantas

cajas de la mejor ginebra que pudieran encontrar los servicios de

Intendencia militar, y casi siempre sin recibir ni siquiera un

agradecimiento personal del ilustre patrón de la pequeña nave de

recreo.

|

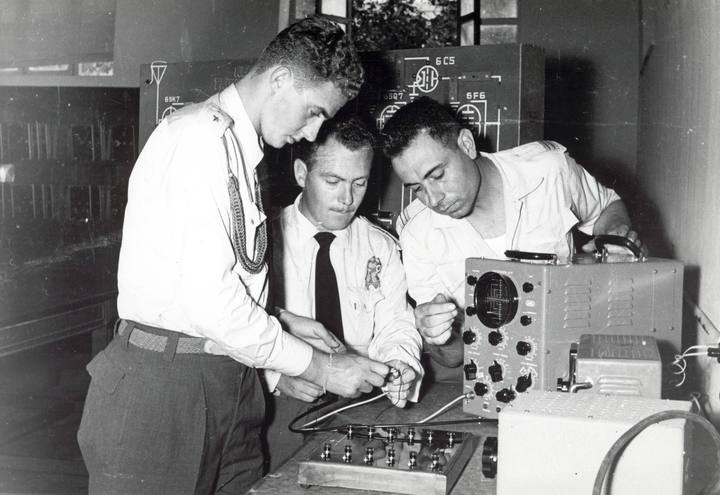

| Juan Carlos no era un niño cuando disparo contra su hermano: imagen de su época de cadete. |

La

infausta muerte del Senequita serviría también para poner

nuevamente a flote algunas rencillas familiares, aparentemente

dormidas, en el seno de la familia Borbón. Don Jaime, hermano mayor

de don Juan, procuró enseguida sacar alguna ventaja política del

luctuoso hecho. Como lo cortés no quita lo valiente, envió con

premura un sentido mensaje de condolencia, pero cuando unas semanas

después, concretamente el 17 de abril de 1956, el periódico

italiano Il Settimo Giorno publicó un relato pormenorizado de lo

ocurrido, que difería absolutamente de la versión oficial ofrecida

en Lisboa y señalaba acusadoramente a Juan Carlos, hizo unas

explosivas declaraciones, en principio privadas, pero publicadas

después por la prensa francesa. De ellas, sobresalía lo siguiente:

Estoy

desolado de ver que la tragedia de Estoril es llevada de esta forma

por un periodista al que le ha sorprendido la buena fe, pues me niego

a no creer en la veracidad de la versión de mi desgraciado sobrino,

dada pormi hermano. En esta situación y en mi calidad de jefe de la

Casa de Borbón, no puedo más que estar en profundo desacuerdo con

la actitud de mi hermano Juan que, para cortar toda interpretación

posterior, no ha pedido que se abriera una encuesta oficial sobre el

accidente y que fuera practicada la autopsia en el cuerpo de mi

sobrino, como es habitual en casos parecidos.

Ni

don Juan ni su hijo Juan Carlos se permitieron contestar a la

petición de don Jaime, por lo que éste, el 16 de enero de 1957,

daría una nueva vuelta de tornillo a la espinosa cuestión familiar

con una carta dirigida a su secretario, Ramón de Alderete. Publicada

después en algunos medios de comunicación y después de exponer que

«varios amigos me han confirmado que fue mi sobrino Juan Carlos

quien mató accidentalmente a su hermano Alfonso», le pedía que

solicitara en su nombre que «por las jurisdicciones nacionales o

internacionales adecuadas se proceda a la encuesta judicial

indispensable para esclarecer oficialmente las circunstancias de la

muerte de mi sobrino Alfonso». Don Jaime terminaba su misiva con una

dura acusación hacia su hermano Juan y, sobre todo, a su sobrino

Juan Carlos:

Exijo

que se proceda a esta encuesta judicial porque es mi deber de jefe de

la Casa de Borbón y porque no puedo aceptar que aspire al trono de

España quien no ha sabido asumir sus responsabilidades.

Expuestos

hasta aquí, aunque muy sucintamente, los hechos acaecidos en Estoril

aquella tremenda tarde/noche del 29 de marzo de 1956, vamos ahora a

analizarlos, a estudiarlos en profundidad y a sacar las oportunas

conclusiones; tarea nada fácil, pero que yo me voy a permitir

afrontar prioritariamente desde el punto de vista de un militar

profesional con muchos años de servicio y, por lo tanto, con un

amplio conocimiento de las armas portátiles. No conviene olvidar que

la tragedia familiar que estamos comentando, con todas sus

consecuencias políticas, históricas y sociales, tuvo como causa

desencadenante un arma, una pistola, y hasta la fecha muy pocos

historiadores, y desde luego ninguno militar experto en armas, se han

atrevido a hincarle el diente a tan tenebroso tema; protegido, como

todo lo que huele a monarquía y a Borbón en España, por un secreto

pacto de silencio de los medios de comunicación (más bien de sus

directores) que alguna vez habrá que erradicar del horizonte

informativo español.

Habrá

que hacerlo aunque sólo sea por respeto a los ciudadanos de este

país, que tienen todo el derecho del mundo a recibir información

objetiva y valiente sobre hechos históricos trascendentes que han

afectado a sus vidas. Y para llegar al fondo de la cuestión, sin

dejarnos absolutamente nada en el tintero, vamos a empezar por las

hipótesis que, sobre lo ocurrido, se han barajado todos estos años

por parte de integrantes de la propia familia Borbón, de amigos y

confidentes de los dos protagonistas de la tragedia, y también por

periodistas que tuvieron acceso privilegiado a determinadas

informaciones relacionadas con la misma. Estas hipótesis, que tratan

sencillamente de explicar lo que es inexplicable, son básicamente

tres, a saber:

A)

Juan Carlos apuntó en broma a Alfonsito y, sin percatarse de que el

arma estaba cargada, apretó el gatillo.

B)

Juan Carlos apretó el gatillo sin saber que la pistola estaba

cargada y la bala, después de rebotar en una pared, impactó en el

rostro de Alfonsito.

C)Alfonsito

había abandonado la habitación para buscar algo de comer para Juan

Carlos y para él. Al volver, con las manos ocupadas, empujó la

puerta con el hombro. La puerta golpeó el brazo de su hermano Juan

Carlos, quien apretó el gatillo involuntariamente justo cuando la

cabeza de Alfonso aparecía por la puerta.

Ninguna

de estas tres hipótesis podría ser tomada ni medianamente en serio

por analista o experto que se precie. Son sólo eso, hipótesis

rebuscadas, infantiles e inconsistentes para cualquiera que sepa algo

de armas; explicaciones familiares interesadas para tratar de cubrir

con un manto de duda la verdad, la auténtica realidad de unos hechos

que, de haber sido investigados y aclarados como se supone se debe

hacer en un Estado moderno y europeo, se hubieran substanciado con

toda seguridad con graves responsabilidades penales para el entonces

infante y heredero de Franco, in pectore, Juan Carlos de Borbón.

Pero la inconsistencia o no de cada una de estas hipótesis

(justificaciones familiares, más bien para mentes ingenuas) las va a

poder apreciar personalmente el lector en cuanto «haga suyas» las

razones, esencialmente técnicas pero también históricas o de

simple sentido común, que a continuación, en las páginas que

restan del presente capítulo, voy a exponer lisa y llanamente.

Vayamos con ello.

El

cadete Borbón tenía en su haber en el momento del extraño

«accidente» (29 de marzo de 1956) nada menos que seis meses de

instrucción militar intensiva (de septiembre de 1955 a marzo de

1956) y otros seis meses previos de instrucción premilitar (de enero

a junio de 1955). A lo largo de los dos primeros trimestres de su

estancia en la Academia General Militar de Zaragoza recibió, como

todos y cada uno de los cadetes de 1.º curso, una metódica

instrucción de tiro con toda clase de armas portátiles (pistola,

mosquetón, granada de mano, subfusil automático, fusil

ametrallador...) con el fin de estar en condiciones de prestar

servicio de guardia de honor en la Academia, una actividad

tradicional de gran prestigio y solemnidad dentro de las obligaciones

docentes en el primer centro de enseñanza militar de España.

Juan

Carlos de Borbón conocía pues, en la Semana Santa de 1956, el uso y

manejo de cualquier arma portátil del Ejército español y por lo

tanto, con más seguridad, el de una sencilla y pequeña pistola

semiautomática como la STAR de 6,35 mm (o calibre 22, en su caso

concreto), en cuya posesión estaba, según todos los indicios, desde

el verano de 1955. ¿Cómo se le pudo disparar entonces esa pequeña

pistola, apuntando además a la cabeza de su hermano Alfonso, si

además, previamente, tuvo que cargarla (introducir el cargador con

los cartuchos en la empuñadura del arma), después montarla (empujar

el carro hacia atrás y luego hacia delante, para que un cartucho

entrara desde el cargador a la 90 recámara), a continuación,

desactivar el seguro de disparo con el que estaba dotada, y

finalmente, presionar con fuerza el disparador o gatillo (venciendo

las dos resistencias sucesivas que presenta, claramente

diferenciadas) para que entrara en fuego?

Es

prácticamente imposible, estadísticamente hablando, que a un

militar medianamente entrenado se le escape accidentalmente un tiro

de su arma si sigue el rígido protocolo aprendido en la instrucción

correspondiente. Por ejemplo, en el caso de una pistola

semiautomática (repito ordenadamente los conceptos que acabo de

exponer para mejor comprensión del lector) es el siguiente:

1.º

Introducir los cartuchos en el cargador.

2.º

Colocar el cargador en su alojamiento de la empuñadura.

3.º

Montar el arma desplazando el carro hacia atrás y hacia delante,

para que el primer cartucho entre en la recámara.

4.º

Desactivar el seguro o seguros (normalmente dos o tres) de los que

dispone.

5.º

Apuntar el arma con precisión y sujetarla con fuerza si se quiere

dar en el blanco, puesto que el retroceso del cañón (y por ende, de

la pistola) dificulta mucho el éxito del disparo.

6.º

Apretar con fuerza el disparador de la pistola (vulgo, gatillo)

venciendo las dos resistencias sucesivas que presenta para lograr,

finalmente, que el disparo se efectúe.

|

| El rey y su maestro, Francisco Franco |

¿Verdad

que no es tan sencillo y rápido disparar una pistola? Pues claro que

no, y es por ello por lo que a cualquier persona que conozca las

armas y su manejo (como era el caso de Juanito) le resulte casi

imposible equivocarse y que se le dispare una pistola sin querer. Una

pistola se dispara cuando el que la maneja quiere y siempre que haya

efectuado el protocolo de disparo antes señalado. Y una vez

disparada, es muy difícil (prácticamente imposible) que el

proyectil, sobre todo en los de pequeño calibre, se aloje en la

cabeza de una persona causándole la muerte o daños irreparables si

previamente el arma no ha sido apuntada con precisión a ese blanco

humano, ya que el número de posibles 91 líneas de tiro es

sencillamente infinito. A no ser, claro está, que se dispare al

albur contra una masa humana cercana.

Tanto

es así, que en mis cuarenta años de profesión militar no he

conocido un solo caso, ni uno tan siquiera, de que a un recluta, y

mucho menos a un soldado veterano, se le disparase accidentalmente su

arma y matara o causara lesiones graves a un compañero. Ni un solo

caso, jamás, y eso que he tenido más de

veinte destinos en el Ejército español y la mayoría de ellos en

unidades muy operativas o de élite. Únicamente, estando destinado

como jefe de Estado Mayor en la Brigada de Infantería de Zaragoza,

fui testigo de un pequeño accidente doméstico cuando una bala se

alojó en el suelo del salón de mi domicilio, ubicado

encima del cuerpo de guardia, procedente del fusil CETME de un

soldado que al pasar la correspondiente revista de armas tenía un

cartucho en la

recámara

y al apretar el disparador, por orden expresa de su jefe, salió

rauda en busca de mi modesta persona (o de alguna otra de mi familia)

con un ángulo de tiro de 90 grados. Pero este disparo fortuito (que

por ocurrir escasos días después del famoso 23-F provocó de

inmediato en mi esposa un desgarrador alarido de pánico, comparable,

sin duda, al lanzado por los señores diputados en el Congreso cuando

Tejero se lió a tiros con el techo del hemiciclo) de accidente no

tuvo nada, sino de viciosa práctica común de los segundos jefes de

las guardias de prevención de los cuarteles de toda España. Esos,

como malsana y antirreglamentaria norma, después de pedir a sus

soldados que quitaran el cargador de su arma, ordenaban a

continuación apretar el gatillo para asegurarse expeditivamente que

ninguno de ellos se iba al dormitorio con un cartucho en la recámara

de su fusil de asalto.

Lo

que sí he conocido, por supuesto, y muchas veces de cerca, han sido

bastantes casos de suicidios, homicidios, asesinatos y lesiones

irreversibles causadas por reclutas, soldados, e incluso mandos, en

la persona de algún compañero o superior (normalmente con una

estrecha relación con ellos) que en principio fueron presentados por

sus jefes más inmediatos como «desgraciados accidentes» en el

curso de la limpieza del arma o jugando con sus compañeros y, que,

tras unas someras investigaciones decretadas por la superioridad,

devinieron enseguida en acciones delictivas premeditadas y preparadas

de antemano por el causante de la desgracia. Pero siempre, para

preservar el honor y el buen nombre de la Institución castrense y

paliar en lo posible el dolor de los deudos de las víctimas,

seguirían siendo consideradas, a pesar de la investigación

realizada, como desgraciados «accidentes laborales» sin,

obviamente, responsabilidad alguna para sus causantes.

Hasta

tal punto ha sido tan común esta práctica en el Ejército español

(que, por cierto, continúa con ciertos matices en nuestros días)

que, ya como norma, tras un hecho tan lamentable como el que estamos

tratando, con resultado de muerte, los mandos intermedios

involucrados en el mismo (coronel, teniente coronel...), ante la

previsible reacción del general de turno, optaban siempre, de

entrada, por apuntarse a la teoría del accidente. Así las cosas,

los presentaban a los medios de comunicación y a la sociedad como un

hecho desgraciado, fortuito y totalmente imprevisible ante el uso por

los soldados de armas cada vez más peligrosas, sofisticadas y de

difícil manejo.

Pero,

obviamente, esto no es así, ni mucho menos. Las armas de fuego las

cargará el diablo, según el conocido dicho popular, pero son muy

seguras en su manejo si el que las utiliza tiene unos elementales

conocimientos de las mismas y cumple a rajatabla los protocolos y

órdenes para su uso. Las pistolas, por ejemplo, disponen de dos,

tres, y hasta cuatro seguros, para evitar que puedan dispararse al

azar y es prácticamente imposible, en líneas generales, que esto

ocurra pues para llegar al disparo, repito, hay que cumplir

religiosamente con toda una serie de acciones previas; sin las

cuales, la apertura de fuego nunca se producirá. Concretamente, en

el caso que nos ocupa de la pequeña pistola en poder del entonces

cadete Juanito (rey de España, después), en marzo de 1956, alguien

tuvo que cargarla, montarla, desactivar los seguros de que disponía

(salvo que hubiera sido manipulada), apuntarla a la cabeza del

infante Alfonso y, por último,

apretar el disparador con suficiente fuerza y determinación para

vencer el muelle antagonista del que está dotado y que presenta dos

resistencias o pasos sucesivos para que, al final del segundo, se

produzca el golpe del percutor sobre el fulminante del cartucho y con

ello, el letal disparo.Prácticamente es imposible, vuelvo a

insistir, que sin querer, sin que el que utiliza un arma esté

dispuesto a dispararla, ésta entre en fuego. Yo por lo menos no he

conocido ningún caso (los que llegaron a mí no resistieron la más

somera de las investigaciones) de un accidente de verdad; y mucho

menos a cargo de un soldado con instrucción básica de tiro, de un

mando con instrucción superior o, como era el caso del príncipe

Juan Carlos, de un caballero cadete de la AGM de Zaragoza con seis

meses de instrucción intensiva. No quiero negar al 100% la

posibilidad de que en Estoril ocurriera lo nunca visto y que,

efectivamente, el diablo le jugara una mala pasada al díscolo

Juanito de nuestra historia en forma de desgraciado o extraño

accidente mientras se entretenía («jugaba», según el manido argot

familiar) con su hermano disparando la pistolita de marras. ¡Por

favor, un cadete del Ejército español, con 18 años de edad,

jugando a pegar tiros de los de verdad en la habitación de su

hermano pequeño! Pero en este caso existen abundantes indicios

racionales, muy claros para un experto militar, que apuntan a lo

contrario, a que el arma fue disparada a sabiendas de lo que podía

ocurrir. Y que, indefectiblemente, ocurrió lo peor...

Las

dos personas que intervinieron en este distinguido «juego de niños»

de Villa Giralda (como lo denomina en sus Memorias Dª María de las

Mercedes, condesa de Barcelona y madre de los «jugadores»), en

marzo de 1956, no eran ya unos niños y, por supuesto, aquello no

tuvo nunca nada de juego. Juan Carlos tenía ya (no me cansaré de

repetirlo, pues todavía no me cabe en la cabeza, como historiador

militar, que la persona que ha ocupado durante más de treinta años

la Jefatura del Estado español, bien es cierto que sin un mérito

especial por su parte si hacemos abstracción de su nacimiento y de

los intereses políticos del franquismo, cometiera semejante

estupidez en su juventud y encima sin querer afrontar la

responsabilidad consiguiente) 18 años bien cumplidos. Era todo un

caballero cadete de la Academia General Militar, un hombre con seis

meses de instrucción académica (que incluye todo tipo de ejercicios

de fuego real con armas de guerra mucho más sofisticadas que una

simple pistola de 6,35 mm) y otros seis de instrucción premilitar en

el palacio de Montellano, donde, por lo menos en teoría, le darían

clases de tiro sus profesores castrenses. El infante 94 Alfonso

tampoco era un niño, tenía 14 años y una inteligencia privilegiada.

Había

dado muestras hasta entonces de una gran estabilidad emocional y suma

prudencia, por lo que era el preferido de su padre, el conde de

Barcelona, que, según

algunos de sus biógrafos, pensaba nombrarle en el futuro su heredero

dinástico si su hijo mayor, Juan Carlos, cedía en demasía a los

oropeles del franquismo y abandonaba la tutela paterna en busca de un

atajo al trono de España. ¿Tendría esto último algo que ver con

las extrañas circunstancias de su muerte?

La Historia dirá, en su momento, la última palabra. Seguro.

La

pistola causante de la tragedia, para más inri, había vuelto a

poder de Juanito el mismo día de autos en contra de las

instrucciones de su padre, que había

«decretado» su guardia y custodia bajo llave en un secreter del

salón de la casa. Con muy buen criterio lo hizo ante la

irresponsabilidad manifiesta de su propietario,

que se había dedicado, en las jornadas precedentes al luctuoso hecho

de Jueves Santo, a efectuar ejercicios de fuego real por las calles

cercanas a su domicilio. Concretamente el día anterior, Miércoles

Santo, los dos hermanos habían tomado como blanco de sus «juegos

infantiles» las farolas de alumbrado público de su propia calle.

Todo un despropósito, se mire como se mire. Pero la pistola, la

tarde en la que murió Alfonso, no fue cargada con toda seguridad por

el diablo sino por el propio Juan Carlos, ya que el arma era de su

propiedad y su hermano no tenía por qué conocer su manejo.

Asimismo, la pistola, con toda seguridad también, sería montada por

Juanito que, lógicamente, ejercería en estos «juegos» como

propietario y como militar profesional que era, de maestro de

ceremonias. La teoría de que una bala podía estar ya alojada con

anterioridad en la recámara y precipitar anómalamente el disparo

fatal, no se puede sostener ante experto alguno, pues un seguro (un

diente metálico situado en la parte superior de la corredera de

prácticamente todas las pistolas que se fabrican en el mundo) alerta

claramente si la recámara está ocupada y, además, por esa sola

causa no podía desencadenarse el disparo fortuito.

Por

otra parte, la pistola la tenía en su poder Juan Carlos desde el

verano de 1955, en el que la recibió como regalo por su ingreso en

la Academia Militar de mano del conde de los Andes, según todos los

indicios. Al incorporarse a ese centro militar, el 15 de septiembre

de ese mismo año, seguía con ella pues algunos de los cadetes de

aquella época recuerdan que «fardaba» de su posesión ante sus

congéneres del «clan Borbón». Y no sólo era propietario de la

pistolita de marras, sino también de una preciosa carabina calibre

22 que despertaba la envidia de alumnos y profesores. No conviene

olvidar, por otra parte, que el infante, como ya he reiterado una y

otra vez a lo largo del presente trabajo, había realizado ejercicios

de fuego real con toda clase de armas portátiles durante sus seis

primeros meses en la Academia Militar, incluidas pistolas de 9 mm

largo. Sin ningún temor a exagerar, tras dos trimestres de «mili

especial» como la que realizaban los cadetes españoles de la AGM en

la década de los 50, afirmo que era todo un experto en armas cuando

se incorporó de nuevo a la casa paterna a últimos de marzo de 1956.

Incluso

había realizado ejercicios de fuego real con su propia pistola.

Previsiblemente en el propio campo de tiro de la Academia, durante

sus ratos libres, ya que era un entusiasta del tiro y no faltó nunca

a un ejercicio de fuego de instrucción o de combate con ningún tipo

de arma; igual que no dejó de asistir jamás

a las clases de equitación (los caballos eran otra de sus aficiones

preferidas) y a las de prácticas de conducción de vehículos

militares, actividad que también le obsesionó mientras estuvo en

Zaragoza.

Como

he señalado hace un momento, algunos historiadores han especulado

con el tipo de arma que realmente mató al infante Alfonso, haciendo

referencia a que podía haber sido un revólver de calibre 22 e,

incluso, una pistola de ese mismo calibre. Esta posibilidad, aún no

siendo determinante en el proceso de clarificación

histórica en el que estamos inmersos (ya que cambia muy poco las

circunstancias y las responsabilidades de aquel luctuoso hecho), no

tiene muchas probabilidades de ser cierta. En primer lugar, porque la

propia madre de Juan Carlos en sus Memorias, como también he

señalado, menciona «una pequeña pistola de 6 mm que los chicos

habían traído de Madrid» (el calibre de 6 mm no existía entonces

como tal, siendo el menor que se encontraba en el mercado el de 96

6,35 mm). En segundo lugar, porque los revólveres, y todavía más

los de calibre 22, no se encontraban tan fácilmente en la España de

la época. Las armas ligeras que se usaban (y se vendían, incluso en

el mercado negro) eran mayoritariamente de las marcas STAR, Astra y

Llama, de calibres 6,35, 7,65, 9 mm corto y largo, siendo normalmente

los calibres más pequeños (6,35 y 7,65) los utilizados por

militares y miembros de las fuerzas de seguridad para su defensa

personal (como armas de su propiedad) y los superiores (9 mm corto y

sobre todo, largo) los reglamentarios en cuarteles y unidades

operativas. Y en tercer lugar, porque ningún cadete que coincidiera

con Juan Carlos en sus años de Academia en Zaragoza ha hablado nunca

de que viera un revólver en sus manos y sí, y muchos, de la

pistolita que guardaba el Borbón como un auténtico tesoro y que

exhibía ante sus amigos a todas horas. Por todo ello, es mucho más

plausible y lógico que fuera una pequeña pistola de 6,35 mm,

propiedad del infante Juan Carlos, la que acabó, muy certeramente

por cierto (pues no es nada fácil matar a una persona con un solo

disparo de ese pequeñísimo calibre), con la vida del infante

Alfonso de Borbón.

Y

sigamos con las consideraciones sobre las tres hipótesis que

anteriormente he sacado a colación como las más representativas de

la cortina de humo levantada en su día por familiares, amigos y

periodistas de cámara de la familia Borbón, para tratar de cubrir,

con el ropaje de un desgraciado accidente, la muerte violenta a punta

de pistola de uno de sus miembros más jóvenes, inteligentes y

prometedores. La segunda de las mencionadas hipótesis (propalada

incluso por el propio Juan Carlos que, al parecer, se la sugirió a

su amigo portugués Bernardo Arnoso) habla de que el cadete Juanito,

que tendría lógicamente en su mano derecha la pistola cargada y

montada en el momento del disparo fatal, «apretó el disparador de

la misma creyendo que estaba descargada y la bala rebotó en una

pared y fue a incrustarse desgraciadamente en la cabeza de su hermano

Alfonso causándole la muerte instantánea.» Esta justificación,

venga o no venga del propio protagonista de la tragedia, es

sencillamente ridícula. No se la puede creer nadie que sepa algo de

armas de fuego y de teoría del tiro. Un pequeño proyectil,

procedente de un cartucho de 6,35 mm (y lo mismo ocurriría si se

tratara de un calibre 22), que ha sido disparado con la pistola

correspondiente, no tiene la suficiente fuerza cinética para

impactar en una pared de una habitación y seguir después en una

nueva trayectoria hacia sabe Dios dónde. Es más, aunque el ángulo

de incidencia con la pared fuera extremadamente pequeño, de muy

pocos grados, y en consecuencia, más factible de que esto pudiera

ocurrir, la bala seguiría con un ángulo de salida de la pared tan

pequeño que no le permitiría separarse mucho de ella, a lo sumo

unos pocos centímetros, con lo que nunca podría buscar un nuevo

blanco que no estuviera en la propia pared o muy cercano a ella; y,

desde luego, con una fuerza de penetración muy reducida, cercana a

cero. Eso contando con que el ángulo de incidencia sea casi plano,

lo que es muy difícil que ocurra disparando el arma desde el centro

de una habitación. Si el proyectil, como es lo más normal, hubiera

llegado a la pared con un ángulo de incidencia cercano a los noventa

grados, habría entrado en la misma, pero nunca hubiera salido. No

hubiera tenido fuerza residual suficiente para traspasar el muro de

la habitación y penetrar en la contigua, y mucho menos aún, para

volverse a buscar la cabeza del desgraciado infante Alfonso. Así de

claro y así de sencillo. O sea que de posible rebote de la bala que

presumiblemente disparó Juan Carlos de Borbón, nada de nada. No se

lo puede creer nadie y punto final.

Y

tampoco se puede creer nadie, medianamente constituido

intelectualmente, lo contemplado por la tercera hipótesis, ésa de

la inoportuna salida del Senequita de su habitación en busca de

viandas para los dos «jugadores» y que propicia que a la vuelta

asome inoportunamente la cabeza por la puerta y se la vuele su

hermano (sin querer, claro) de un certero disparo tras recibir un

golpe en el brazo. Este guión es más propio de una mala novela

negra o de espías que del vivido por los protagonistas de aquel

desgraciado evento, en la recogida Villa Giralda de los años 50.

Aunque en este caso, de haberse producido todo como recoge esta

hipótesis (sugerida por Pilar, hermana de Juan Carlos, a la

escritora griega Helena Matheopoulos), la realidad hubiera superado

de nuevo a la ficción pues ni el mismísimo Ian Fleming hubiera sido

capaz de proponer algo tan inverosímil para que su famoso personaje

James Bond; que manejando una ridícula pistolita de 6,35 mm, mandara

sin querer al otro mundo, de un solo disparo en la cabeza, al

despistado enemigo que, pretendiendo sorprenderle en su habitación,

le golpeara el brazo con tan mala fortuna que provocara tan anómalo

accidente. ¡Demasiado incluso para el sagaz agente 007 de Su

Graciosa Majestad Británica! Pero parece ser que no, si hacemos caso

a Dª Pilar, para el «francotirador de Estoril», su hermano Juanito

(el terror de los vecinos de Villa Giralda en aquella Semana Santa

portuguesa de 1956) que, después de dejar a oscuras con su pistola

todas las calles de los alrededores, tuvo esa mala suerte de que su

hermano le golpease el brazo y una inoportuna bala se cobrase sin más

su vida.

A

la vista de todo lo que acabo de exponer, supongo que el lector ya se

habrá hecho su composición de lugar con respecto a las tres

hipótesis de trabajo que estamos analizando. Y también que no habrá

dudado en poner un claro suspenso a cada una de ellas. Pero si es

así, lo lógico también es que a continuación se haga la siguiente

consideración: De acuerdo, estos tres supuestos sobre las

circunstancias en que se desarrolló la extraña muerte de Alfonso de

Borbón no son de recibo… Pero entonces, ¿qué nueva hipótesis

sería la más plausible, la que más posibilidades tendría de ser

cierta, la que después de un análisis serio y desapasionado podría

considerarse como más aceptable? Pues, amigo mío, empecemos por la

que el propio conde Barcelona planteó con desgarro escasos segundos

después de la tragedia, cuando le espetó a la cara a su hijo Juan

Carlos: «Júrame que no lo has hecho a propósito.» O sea, hablando

en plata, la hipótesis de que el cadete Juanito descerrajara un tiro

en la cabeza a su hermano menor «a propósito».

Algún

lector quizá pueda empezar a rasgarse las vestiduras llegados a este

punto, pero yo le pediría un poco de paciencia. Si un padre, ante un

hecho de tanta gravedad como el que estamos considerando, en un

apresurado análisis de la situación en el que su subconsciente toma

evidentemente la delantera, cree posible que su hijo mayor haya

matado «a propósito» a su hermano disparándole un tiro en la

cabeza, no cabe duda de que existe, ya de entrada, una razón de peso

para que ciertas personas. Son las de fuera del círculo familiar del

presunto homicida y que además tenemos, como profesión, analizar

desde la más completa independencia los hechos históricos, y así

podemos arrogarnos la potestad de estudiar y considerar tamaña

hipótesis de trabajo, por dura y escandalosa que ésta pueda parecer

a multitud de ciudadanos españoles de buena fe. Teniendo en cuenta,

además, que los que tenían que haber tomado sobre sus espaldas

desde el primer momento ese trabajo (la policía y los jueces

portugueses) no lo hicieron en absoluto a pesar de que abundantes

indicios racionales apuntaban a una clara responsabilidad penal del

infante Juan Carlos. Por lo menos, por negligencia e imprudencia

temeraria con resultado de muerte. Pero quizá también, si su padre

no desechó en principio esa posibilidad, por qué tenían que

hacerlo los jueces y policías portugueses por homicidio e incluso

asesinato. ¿Por qué no se investigó esta hipótesis? ¿Por qué no

se le hizo la autopsia al cadáver de Alfonso? ¿Por qué don Juan

tiró la pistola al mar? ¿Por qué tanto secreto y tanta oscuridad

al cabo de tantos años...? ¿Quiso Franco, en connivencia con las

autoridades portuguesas, preservar la imagen y la propia vida de la

persona que tenía en cartera como heredero y futuro rey de España?

Bueno,

pues como acabo de señalar que existían (y existen) abundantes

indicios racionales que apuntaban (y apuntan) a una clara

responsabilidad penal del infante Juan Carlos en la muerte de su

hermano menor Alfonso, voy a continuación, para cerrar ya este

análisis personal de los hechos, a resumir los

más

importantes:

1.º

El cadete Juan Carlos de Borbón conocía, en marzo de 1956, el

manejo y uso en instrucción y combate de todas las armas portátiles

del Ejército de Tierra español.

2.º

Había realizado ejercicios de fuego real con todas ellas con arreglo

a la cartilla de tiro correspondiente a un caballero cadete de primer

curso de la Academia General Militar.

3.º

Conocía, pues, muy bien el manejo de las pistolas de 9 mm largo

reglamentarias en las Fuerzas Armadas españolas.100

4.º

Con mayor motivo debía conocer el uso y manejo de la pequeña

pistola de 6,35 mm (o de calibre 22) de la que era propietario y con

la que había efectuado (la última vez, el día anterior al triste

suceso) numerosos disparos.

5.º

Conocía, asimismo, los protocolos de actuación que marcan los

reglamentos militares para el uso, limpieza, desarmado, armado,

equilibrado, preparación para el disparo…, etc., etc., de

cualquier arma portátil y en particulartodas las precauciones que

debe tomar un profesional de las armas antes de efectuar un disparo

de instrucción o combate.

6.º

Resulta inconcebible que todo un caballero cadete de la AGM (una de

las mejores academias militares del mundo en su momento) con seis

meses de instrucción militar intensiva y con numerosos ejercicios de

tiro de instrucción realizados, no tomara las elementales medidas de

seguridad (activación de los seguros de la pistola y comprobación

de la existencia o no de cartucho en la recámara) antes de proceder

a manipular su pistola en presencia de su hermano pequeño.

7.º

¿Qui prodest? ¿A quién pudo beneficiar la muerte del infante don

Alfonso? Ni la policía judicial portuguesa ni la española (civil o

militar) investigaron nada en relación con la extraña muerte del

infante Alfonso de Borbón a pesar de que D. Jaime, jefe de la Casa

de Borbón, pidió una encuesta judicial sobre la muerte de su

sobrino. Pero por otra parte, del mero análisis político y familiar

del entorno de los Borbones se desprende que la desaparición física

del hijo menor del conde de Barcelona benefició y mucho, las

expectativas de su hermano Juan Carlos de cara a ocupar en su día el

trono vacío de España.

De

no haber muerto Alfonso, esas expectativas habrían caído en picado

pues, según bastantes prohombres del entorno de don Juan, éste

barajaba ya (en la época en la que sucedió la inesperada

desaparición de su hijo) la posibilidad de nombrar al Senequita su

descendiente preferido, heredero de los derechos dinásticos de la

familia en detrimento de los del hijo mayor. Además, de vivir

Alfonso, su sola presencia física hubiera constituido en sí misma

una baza muy importante en manos del conde de Barcelona en su tenaz

lucha con el dictador para conseguir que el futuro rey de España

fuera él y no su hijo Juan Carlos. Existía también la posibilidad

de que, tras el enfrentamiento entre éste y su padre por la asunción

sin condiciones por parte del primero de las tesis franquistas, don

Juan hubiera presionado a Franco a favor de su hijo Alfonso como

futuro heredero de la Jefatura del Estado español a título de rey.

8.º

¿Sólo la casualidad puede explicar el insólito hecho de que el

pequeño proyectil de 6,35 mm (o calibre 22), que en el caso de

impacto directo en la bóveda craneal de don Alfonso hubiera tenido

muy pocas posibilidades de traspasarla dada su pequeña entidad y la

escasa fuerza propulsora inicial, buscase el único camino expedito

(las fosas nasales) para alcanzar el cerebro sin problemas y causar

la muerte? Resulta increíble, por las prácticamente nulas

posibilidades de que una cosa así pueda ocurrir en un disparo

accidental, que la bala asesina penetrara de abajo a arriba por la

nariz del infante (hecho éste generalmente admitido por los

poquísimos biógrafos y escritores que se han permitido analizar el

tema) en base exclusivamente al azar o la mala suerte. La previsible

trayectoria del disparo, para que esto pudiera ocurrir, resulta tan

forzada y difícil que es manifiestamente improbable que el proyectil

saliese de la boca del arma siguiendo esa anómala línea de tiro,

sin influencia alguna del tirador.

|

| La continuidad de la monarquía franquista, Franco, Juan Carlos y Felipe |

9.º

Juan Carlos de Borbón (repitámoslo una vez más) no era en marzo de

1956 ningún niño, como la domesticada prensa del franquismo dejó

caer, una y otra vez, en los meses siguientes al sospechoso

«accidente», sino todo un caballero cadete de la AGM. Era, pues, un

hombre que se afeitaba todos los días, un militar profesional a

todos los efectos que había jurado bandera en diciembre del año

anterior y que realizaba los estudios y prácticas necesarias para

acceder, en su día, a la categoría de teniente del Ejército

español. ¿Por qué entonces, ante la extraña muerte de su hermano

Alfonso (en unas circunstancias que le involucraban directamente, ya

que aquélla se había producido por un disparo efectuado con un arma

de su propiedad y estando a solas con él), no se produjo de

inmediato la apertura del reglamentario expediente investigador

militar, al margen del que pudieran incoar la policía y la justicia

lusas, al objeto de depurar sus presuntas responsabilidades penales?

Conviene resaltar que en el caso de un miembro de las Fuerzas Armadas

que mata a un civil con su arma, éstas están sujetas a fuertes

agravantes, si se demuestra que no adoptó las correspondientes

medidas de seguridad en el manejo de las armas de fuego que

contemplan los reglamentos militares y que, obviamente, deben conocer

a la perfección todos aquellos que visten un uniforme militar.

En

este caso del cadete Juan Carlos de Borbón no se abrió

investigaciónmilitar alguna, ni tras conocerse (por los medios de

comunicación extranjeros) las extrañas circunstancias en que se

había desarrollado la trágica muerte del infante Alfonso, así como

las presuntas y claras responsabilidades del primogénito del conde

Barcelona. Nadie ordenó la incoación del oportuno procedimiento

judicial castrense contra su persona.

Juanito

permanecería en la Academia General Militar de Zaragoza hasta el

verano de 1957, en el que con el título de caballero alférez cadete

del Ejército de Tierra y tras dos años de estancia en tan riguroso

centro de enseñanza militar, se iría de vacaciones, como todo hijo

de vecino, primero con su novia oficial de entonces, María Gabriela

de Saboya, y, después, con su amiguita del alma y del cuerpo, la

condesa Olghina de Robilant. Su segundo, y último, año en la

Academia zaragozana sería especialmente movido en el terreno

personal, al decir de sus compañeros de centro, pues «su alteza»

(como le llamaban todos por imperativo jerárquico, a excepción del

clan borbónico, que le rodeaba como una piña), no se sabe si para

olvidar el trágico «accidente» de Estoril o, precisamente, por no

poder olvidarlo, se dedicó todo ese segundo curso académico a vivir

su vida, a disfrutar todo lo posible de los placeres mundanos. Tomó

la Academia militar en la que residía como base de partida para sus

correrías festivas de fines de semana y fiestas de guardar; o sea, a

la práctica abusiva y sin control del famoso «sábado, sabadete»

cadeteril.

En

septiembre de 1957, el ya alférez Juan Carlos de Borbón se

incorporaría a la Escuela Naval de Marín para realizar un curso con

los cadetes de tercer curso de ese centro castrense. Parece ser que,

después del tórrido verano con cruceros y fiestas de todo tipo,

acudió ya más calmado en sus ímpetus juveniles a la llamada del

deber pues sus compañeros de aquella época no recuerdan

expresamente que el infante (metido ahora a marino de guerra por

deseo expreso del inefable caudillo ferrolano) hiciera una vida fuera

de lo normal para ya todo un alférez de tercer curso. Los fines de

semana permanecía indefectiblemente, eso sí, en paradero

desconocido y durante las jornadas lectivas tampoco es que se dejara

ver mucho por aulas y gabinetes de estudio; aunque eso sí, nunca se

ausentó de un acto oficial o formación académica que tuviera

resonancia en los medios de comunicación, para salir en las fotos de

rigor luciendo unforme blanco.

Así

no podía faltar, y no faltó, al famoso crucero alrededor del mundo

que en enero de 1958 emprendieron los componentes de su curso a bordo

del airoso velero Juan Sebastián Elcano, y que lo tendría embarcado

(y tranquilo) por espacio de casi cinco meses. Con esta excursión

marítima global (que quizá fue el inicio de su pasión desmedida

por el deporte de la vela) terminaría prácticamente su compromiso

con la Escuela Naval, una estancia demasiado corta, protocolaria y

deportiva que no parece ser le aportara muchos conocimientos navales

ni mucha afición por la «mar océana» como la que siempre

evidenciaron tanto su padre (elevado después de su fallecimiento a

la categoría de almirante de la Armada Española por deseo de su

augusto hijo, ya rey de España) como su malogrado hermano, el

inteligente Senequita.

Por

último, y para acabar con su periplo por las diferentes academias

castrenses y convertirse así en un singular militar

interdisciplinario de provecho, como quería su protector Franco,

Juan Carlos de Borbón aterrizaría (nunca mejor dicho) en la

Academia General del Aire de San Javier, en septiembre de 1958. Su

objetivo era permanecer allí todo el curso académico 1958-59,

hacerse con el título de piloto del Ejército del Aire español y

regresar después a Zaragoza para efectuar un último período

académico de conjunto y recibir al fin el despacho de teniente.

Pero

en la Academia de San Javier tampoco es que se desviviera por

aprender mucho y portarse como un cadete más el bueno del alférez

Juanito. Según algunos compañeros de entonces, generales en la

reserva en la actualidad, llevaba una vida de invitado de lujo.

Apenas hacía nada por sí mismo y las órdenes procedentes «de

arriba» (que exigieron, en principio, su graduación como piloto de

guerra con todos los conocimientos y prácticas que hicieran falta),

enseguida tuvieron que ser matizadas y sustituidas por otras mucho

más pragmáticas que aceptaban ya el carácter simplemente

honorífico y testimonial de las enseñanzas que el susodicho Borbón

iba a recibir. Uno de estos compañeros del flamante infante real

llegó a manifestar a este investigador:

Era

muy malo con los mandos, lo que se dice «un negao», muy

descoordinado y sin visión alguna para el vuelo. Además, no digería

adecuadamente las pocas lecciones teóricas a las que acudía. Sólo

se le podía dejar unos segundos a los mandos de la avioneta de

instrucción. En los meses que estuvo en San Javier apenas progresó

nada, limitándose a volar con los mejores instructores en plan

pasajero VIP.

Resulta

pues totalmente ridículo que por parte del aparato de propaganda del

Régimen franquista entonces (y después, por las autoridades

políticas de la transición) se pretendiera hacer llegar a la

opinión pública española la falsa idea de que el príncipe Juan

Carlos pilotaba personalmente los aviones en los que viajaba al

extranjero o acudía, en España, a actos protocolarios o turísticos.

La grotesca farsa se ha ido ampliando incluso a sus posibilidades

como piloto de helicópteros de todo tipo, de guerra incluidos por

supuesto, de cuya correcta conducción nunca ha tenido Juan Carlos de

Borbón ni pajolera idea. Eso sí, siempre le ha gustado ocupar el

asiento de copiloto de cualquier aeronave que transportara sus reales

huesos y hacer el viaje «gozando» de las vistas desde la cabina.

Con ello se ha dado pábulo a que los sumisos periodistas de cámara

que siempre le acompañan, continúen, todavía a día de hoy,

propalando a los cuatro vientos las increíbles dotes aeronáuticas

del nuevo rey que tuvo a bien regalarnos Franco antes de irse a los

infiernos para siempre.

Por

cierto, el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero llevó mucho

tiempo (y nos parece perfecto a muchos) enfrascado en la noble tarea

de retirar de las vías públicas españolas todos los símbolos que

recuerden al fenecido franquismo (estatuas ecuestres del autócrata,

placas conmemorativas, dedicatorias de calles...). Sin embargo (y

esto nos parece fatal a muchos), nunca dijo nada del primero y más

emblemático de todos esos símbolos franquistas: el rey Juan Carlos,

heredero del sanguinario militar y que no tuvo reparo moral alguno en

jurar los inamovibles Principios Fundamentales de su régimen,

comprometiéndose a asumirlos y defenderlos; aunque luego, gracias a

un sorprendente ataque de democracia sobrevenida (y a pequeños

intereses de su corona) propulsara una sacrosanta transición de

conveniencia hacia un régimen de libertades en el que él,

blandiendo ante los políticos el espantajo del Ejército franquista

y con toda la información de los aparatos de Inteligencia del Estado

y de las FAS a su servicio, pudiera mangonear el país casi tanto

como su amado caudillo del alma. La mayoría de los españoles

estamos de acuerdo: ¡Fuera símbolos de la más sanguinaria

dictadura que haya sufrido nunca este bendito país! Pero todos

fuera. Absolutamente todos.

El

príncipe Juan Carlos recibió su despacho de teniente del Ejército

español el 12 de diciembre de 1959. El 23 de julio de 1969, diez

años después, sería nombrado sucesor del jefe del Estado, a título

de rey, y ascendido por decisión testicular del dictador a general.

El «espadón» gallego tendría así lo que quería: Un militar, un

general amamantado a sus pechos que pudiera recoger el testigo de su

deleznable dictadura castrense. Y así sucedería en realidad, pues

su régimen no pereció para siempre como muchos ingenuos aún creen

con la promulgación de la Constitución del 78.

Hablamos

de una Carta Magna pactada, consensuada, corregida y autorizada por

el Ejército franquista y por las fuerzas más poderosas del antiguo

sistema que montarían el «teatrillo del cambio» para que nada

cambiara en realidad en este país. Sí, los españoles podemos votar

cada cuatro años unas listas electorales cerradas y bloqueadas,

confeccionadas por los aparatos de unos partidos que comen del

pesebre del poder, del mismo poder de siempre... Pero de auténtica

libertad, verdadera democracia, real soberanía del pueblo..., muy

poco todavía, casi nada. Habrá que esperar un poco más para que el

«soberano» pueblo español pueda ser eso, soberano (sin comillas) y

recobrar todos sus derechos perdidos. Tengamos paciencia. Estamos en

el buen camino.

Ahora

sigamos, en otro capítulo, con la vida y milagros del, de momento,

inefable teniente Juanito"

2 comentarios: